Hettich Kaliber 51

Beschreibung

Vorläufer

Ursprung dieses Werkes war das erste Batteriewerk von Blesch&Hettich, welches auch als 8-Tage Federzugwerk gebaut wurde. Das Federzugwerk wurde später auch von Hettich unter der Bezeichnung W30 bzw. W31 gebaut (vgl. Geschichte der Uhrenfabrik Hugo Hettich). Dieses Werk hatte bereits den Schwebegang, der Klappmagnetaufzug wurde aber mit 3V betrieben (vgl. Fume Großuhrschlüssel von 1957). Die Konstruktion ist in dem Gebrauchsmuster 1.738.989U vom 20.7.1955 geschützt.

Kaliber W51

Das Kaliber W51 ist eine Weiterentwicklung dieses Werkes. Diesmal wurde auch der Elektromagnet für 1,5V ausgelegt. Der Spulenwiderstand beträgt 2,25Ohm. Der Spule ist ein Widerstand von 24Ohm zur Funkenlöschung parallel geschaltet. Das Aufzugsintervall sollte ca. 60s betragen.

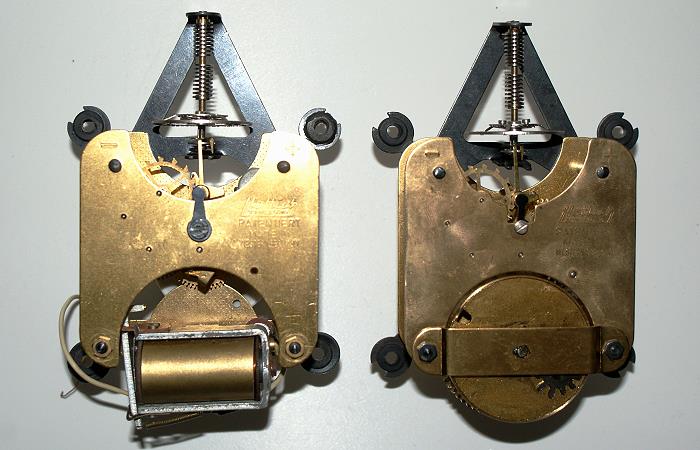

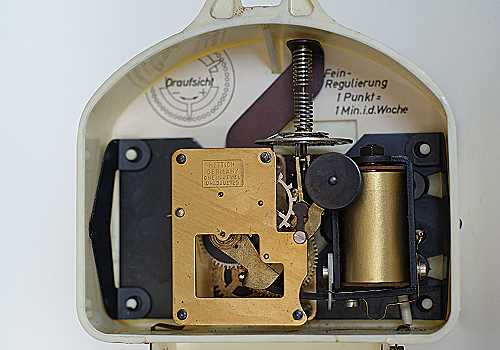

Alle Werke sind sehr servicefreundlich aufgebaut. Dazu gehört, dass sie in der Werkkapsel nicht festgeschraubt, sondern mit zwei Haltefedern festgeklemmt sind. Diese Konstruktion wurde schon für das Vorläufer Werk verwendet und ist in dem Gebrauchsmuster 1.745.993U vom 8.1.1957 beschrieben und geschützt. Nach Lösen der Batterieanschlüsse lässt sich das Werk einfach aus der Staubschutzkapsel entfernen. Auf der Grundplatine ist der Topfmagnet und das eigentliche Gehwerk befestigt. Letzteres lässt sich durch lösen dreier Muttern von der Platine trennen.

Varianten

Es gab einige Abwandlungen dieses Werks (vgl. dazu auch die Kaliberliste). Zunächst einmal gab es eine Version mit Zentralsekunde (W56). Bei diesem Werk wurde das Schaltgesperr (Schaltrad mit Zähnen) durch ein Klemmgesperr(Schaltrad mit Rille) ersetzt. Dadurch sollte das Aufzugsgeräusch vermindert werden. Beide Werke (W51 und W56) gab es auch in einer Variante mit Zeigerstellung von der Rückseite (W52 bzw. W59).

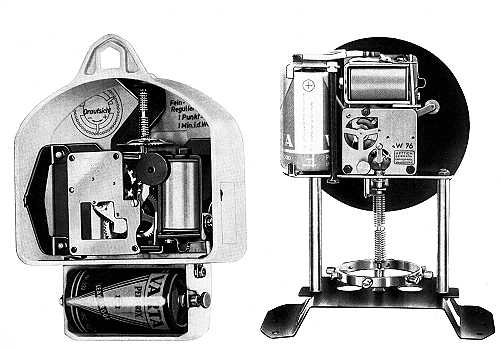

Das gleiche Antriebsprinzip wurde auch bei der bekannten Drehpendeluhr "Secora" verwendet (Kaliber W76 bis W80). Die langsam schwingende, große Unruh wurde dabei auch wieder als Schwebegang ausgelegt (Lagerdraht und Doppelwendelfeder).

(TOP)Bilder

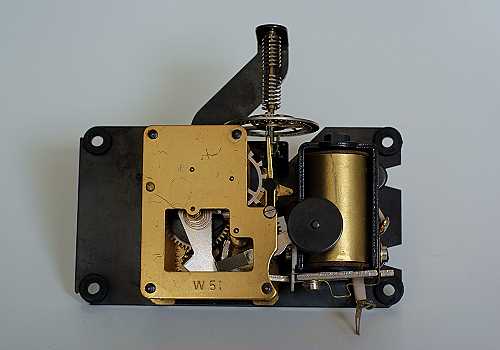

Kaliber W51 in der Werkkapsel. Auf der linken Seite ist eine der beiden Haltefedern

gut zu erkennen.

Kaliber W51 in der Werkkapsel. Auf der linken Seite ist eine der beiden Haltefedern

gut zu erkennen.

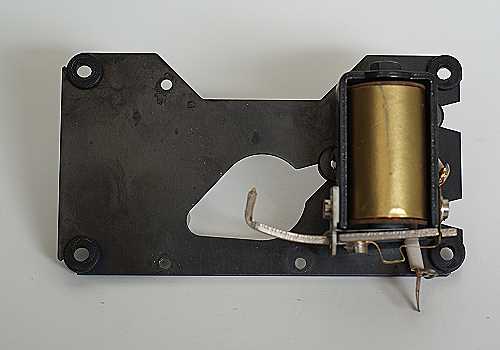

Ausgebaute Grundplatine des Kaliber W51.

Ausgebaute Grundplatine des Kaliber W51.

Grundplatine mit Topmagnet

Grundplatine mit Topmagnet

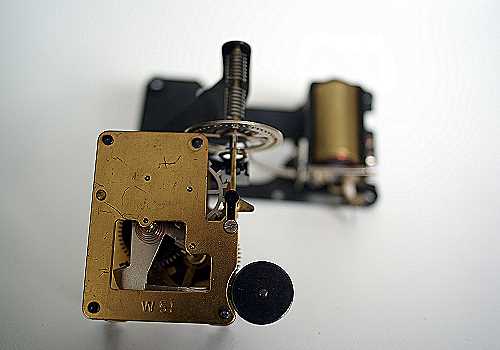

Kaliber W51: Gehwerk mit Schwebegang-Unruh. Im Hintergrund die Grundplatine.

Kaliber W51: Gehwerk mit Schwebegang-Unruh. Im Hintergrund die Grundplatine.

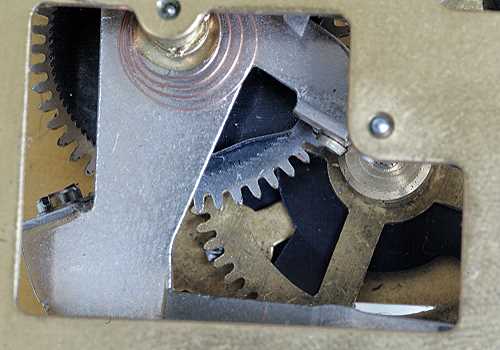

Kaliber W51: Sperrrad der Aufzugseinheit.

Kaliber W51: Sperrrad der Aufzugseinheit.

Reparaturhinweise für Batteriewerk Nr. 51,52 und 56, 59

Aufzugs- und Gegengesperr bei Werk 51 und 52 (ohne Sekunde)

Die Feder des Schaltgesperrs darf keine zu starke Vorspannung haben, sonst geht zuviel Kraft beim Aufzug verloren. Das Gesperr muß beim Aufzug leicht gleiten, jedoch deutlich einrasten. Die Schaltfeder ist richtig eingestellt, wenn sie mit leisem Klingen über die Zahnspitzen des Schaltrades gleitet, in den Zahngrund einfällt und liegenbleibt.

Bei Werk 56 und 59 (mit Zentralsekunde) wird das Schaltgesperr durch ein Klemmgesperr ersetzt. Dieses Gesperr reduziert das Aufzugsgeräusch auf ein Minimum. Die Flächen der Klemmbacken und die Rille des Rades müssen völlig öl- und fettfrei gehalten werden.

Magnet

Bei geschlossenem Stromkreis muß der Klappanker kräftig und fest auf dem Polschuh aufliegen und nach der Stromunterbrechung sofort in seine Normallage zurückfallen. Die Spannung der Klappankergelenkfeder soll gerade so groß sein, daß der Klappanker bei auf dem Kopf gestellten Werk am oberen Anschlag anliegt. Der Luftspalt zwischen Klappanker und Magnetpol soll 1,2 mm sein. Die zwischenliegende Aluminiumfolie darf den Weg des Klappankers nicht vorzeitig begrenzen. Achten Sie bitte bei der Montage des Magnetsystems darauf, daß die Isolierstrecken nicht überbrückt werden, z. B. durch Metallspäne.

Kontakte

müssen stets sauber und fettfrei gehalten werden. Falls nötig, mit Lederfeile oder feinstem Polierpapier reinigen.

Stromfeder

hat die Aufgabe, die Stromverbindung von der Werkplatine zum Kontakt am Aufzugshebel herzustellen. Sie überbrückt den Stromweg über die Lagerzapfen, die durch Öl einen stark veränderlichen Widerstand für den Stromfluß darstellen. Die Stromfeder darf nicht am Gangrad streifen.

Ölen

mechanische Teile wie bei allen anderen Uhrwerken.

Nicht ölen

die beweglichen Teile des Magneten und unter keinen Umständen die Kontakte.

Regulieren

siehe Beschreibung "Schwebegang"

Literatur

- Hettich: Ersatzteilverzeichnis, Technische Hinweise April 1970

Schwebegang Achttagewerk 30 und 35

Schwebegang Batteriewerk 51,52,56 und 59

Swing Batteriewerk 67

Secora Batteriewerk 76,77,78,79 und 80

Schwebegangregler - Franz Schmidlin: Elektrische + elektronische Batterie-Großuhren

Prinzip - Funktion - Reparatur

Lausanne: Bibliothek des Schweizer Uhren und Schmuck Journal, Scriptar S.A., 1972 [Schmidlin1972] -

Flume: Flume-Großuhr-Schlüssel

für den täglichen Gebrauch am Werktisch

Leitfaden für die rationelle Reparatur von Weckern und Großuhren mit Fertig-Ersatzteilen.

Berlin: Selbstverlag Rudolf Flume, 1957 [Flume1957/1] -

Flume: Großuhr-Flume-Schlüssel G2

Leitfaden für den täglichen Gebrauch am Werktisch

für die rationelle Reparatur von Weckern und Großuhren mit Fertig-Ersatzteilen.

Berlin: Selbstverlag Rudolf Flume, 1967 [Flume1967]